身体に障がいのある方が暮らしやすいグループホームの選び方と探し方!住まいの特徴と支援制度を知る

障がい者グループホームは、身体に障がいのある方が安心して暮らすための選択肢の一つです。最近では、バリアフリー設備を備え、専門スタッフによる介助や見守り体制が整ったグループホームも増えています。

自分らしく自立した生活を送りたいと願う方にとって、グループホームは一歩を踏み出す大切な場所です。多様な形態のグループホームから、自分に合った支援内容や環境、費用を検討し、希望に合った住まいを見つけましょう。

グループホームとは?身体に障がいのある方の多様な住まいの形

グループホーム(共同生活援助)は、障がいのある方が地域の中で自分らしく暮らすための住まいです。

従来、知的障がいや精神障がいのある方を対象としてきたグループホームですが、近年では身体に障がいのある方への受け入れ体制を整えた事業所も増えてきました。

実際、多くのグループホームでバリアフリーの整備が進んでおり、車いすでの生活に対応した間取りや手すりの取り付けがなされています。また、段差の解消や広めの浴室・トイレといった、利用者の身体状況に応じた設計も特徴です。

障がい者グループホームの種類と特徴

「身体に障がいがあるから利用できないのでは」と不安に思っている方も、まずはグループホームの種類と特徴について理解を深めましょう。こうした多様なグループホームは、障がいのある方が「どこで、どんなふうに生活したいか」に寄り添い、地域社会の中での暮らしを支えています。こうした多様なグループホームは、障がいのある方が「どこで、どんなふうに生活したいか」に寄り添い、地域社会の中での暮らしを支えています。具体的な種類と特徴は以下の表でご紹介します。

〈障がい者グループホームの種類と特徴〉

| グループホームの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 介護サービス包括型 | 事業所のスタッフが日常生活の支援を包括的に行い、重度の障がいがある方にも対応。 |

| 外部サービス利用型 | 必要な支援を外部の介護事業所と連携して提供。日中の活動が活発で、夜間の見守りや相談支援を主に必要とする方や、必要な介護サービスを外部から柔軟に利用したい方に適している。 |

| 日中サービス支援型 | 夜間だけでなく日中もサポートが受けられる24時間体制で、常時介護が必要な方に適している。 |

| サテライト型 | 本体となるグループホーム(本体住居)と連携しながら、一般のアパートなどで生活。より自立した暮らしを目指す方に選ばれている。 |

身体に障がいのある方への多角的な支援と生きがいのサポート

身体に障がいのある方が安心して暮らせるグループホームでは、日常生活のサポートはもちろん、健康管理・金銭管理・趣味・外出支援まで、さまざまなサポート体制が整っています。グループホームでの過ごし方について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

関連コラム:障がい者グループホームでの過ごし方は?「自分らしく生きる」を叶える場所の最新の支援と地域共生に向けて

利用者の日常生活を支える支援

障がい者グループホームでは、一人ひとりの個別支援計画に基づき、利用者が安心して生活するために、きめ細かな支援が提供されます。実際の生活における支援についてみてみましょう。

食事の提供

日中は事業所に通っている方が多く、朝食と夕食を中心に栄養バランスが考慮された食事が提供されます。グループホームの世話人により、家庭的なメニューや季節行事に合わせた特別なメニューが組まれ、利用者の日々の楽しみの一つです。

入浴・排泄・整容のサポート

身体状況に合わせて、入浴や排泄、整容(洗顔・歯磨きのサポート)に必要な支援を受けられます。

健康管理

服薬のサポートや、通院時の付き添いといった、利用者の健康を保つための支援です。

金銭管理のサポート

日常的なお金の管理が難しい場合には、必要に応じてサポートをします。

日中活動との連携

多くの方が、日中は就労継続支援や生活介護を受けられる通所事業所に通っているため、グループホームは事業所と連携し、充実した活動ができるよう生活面からサポートします。

夜間体制と緊急時の対応

夜間もスタッフが常駐し、安心して夜を過ごせる体制が整っているグループホームもあります。万が一の緊急時にも、迅速な対応が可能です。

外部サービスの活用

訪問介護などの外部サービスを併用できるグループホームもあり、個人に必要な支援が受けられます。たとえば、医療的な処置のために訪問看護師が対応する、または身体機能の維持のために作業療法士による個別のリハビリを受けるといったケースです。

「生きがい」や社会とのつながりを支援

グループホームでは、生活支援のみにとどまらず、利用者一人ひとりの「生きがい」や「自分らしさ」を尊重した活動も積極的に行われています。

趣味活動

絵を描く、音楽を楽しむといった利用者の趣味を継続して行えるよう支援します。

外出のサポート

買い物や散歩、地域のイベントへの参加を通じてリフレッシュしたり、人とふれ合ったりする機会も大切にしています。

地域との交流

地域の人々やボランティアとのふれあいを通じて、社会の中でのつながりを感じられる取り組みを行います。

グループホームの費用は?家賃補助の制度を活用し負担を軽減

障がい者グループホームでの暮らしを考える際「費用はどのくらいかかるのか」と不安に感じる方は少なくありません。

障がいのある方が自立した生活を目指すためには、国や自治体の補助制度を正しく理解したうえで有効な活用がポイントになります。

経済的な負担を抑えながら、安心して新たな一歩を踏み出しましょう。

障がい者グループホームの費用内訳

グループホームの利用には福祉サービス料と生活費がかかりますが、収入に応じた負担軽減制度により、多くの方が月4万~7万円程度で利用しています。無理のない暮らしを続けるためには、制度の活用と計画的な費用管理が大切です。

障がい福祉サービス利用料(共同生活援助)

障がい福祉サービス利用料とは、厚生労働省が定めた福祉サービスにかかる費用で、利用者の「世帯収入」に応じて負担額が変わります。

また、グループホーム内の通常の生活支援は、基本的に福祉サービス料に含まれていますが、医療的ケアや外部サービスを使う場合には、別料金が必要です。

また、外部の介護サービスを利用する場合、その費用は別途発生しますが、障害福祉サービスの利用者負担上限額の対象となる場合があります。

詳細な申請手続きや利用開始までの流れは自治体によって異なるため、まずはお住まいの市町村にある障がい福祉の担当窓口で、申請方法や所得区分の確認、利用可能なサービスについて相談してみましょう。

〈世帯収入別利用料金〉

| 市町村民税非課税世帯 | 無料 |

|---|---|

| 市町村民税課税世帯 | 月額上限37,200円 |

生活にかかる実費(特定費用)

日々グループホームで生活するためにかかる費用は、利用者が事業者に直接支払う形が基本です。生活費の主な費用内訳は以下になります。

※生活費は地域により価格帯に変動あり

〈グループホームでの生活費〉

| 費用内訳 | 詳細 |

|---|---|

| 家賃 | グループホームや地域によって異なりますが、だいたい周辺の賃貸物件と同じくらいの金額が目安です。 |

| 食材料費 | 食事付きのグループホームでは、食材や調味料は実費で支払います。 |

| 光熱水費 | 電気・ガス・水道といった光熱費は実費で支払います。 |

| 日用品費 | トイレットペーパーや洗剤など、共用の日用品をみんなで分担します。 |

その他の日常生活費

特定費用の他に、個人的に使う日用品(たとえば化粧品や歯ブラシなど)、行事で使う材料費や病院や外出の送迎費といった、必要に応じて発生する費用については実費での支払いとなります。

家賃の補助制度

グループホームの家賃を払い続けられるか不安を感じる方のために、国や自治体では家賃補助の制度が用意されています。

補助制度の活用により、金銭面で無理のない暮らしも可能です。利用前に制度や費用をしっかり確認しておきましょう。

特定障害者特別給付費(補足給付)

特定障害者特別給付費(補足給付)は、障がいのある方がグループホームのような福祉サービスを利用する際に、家賃負担を軽減するための制度です。

対象は、市町村民税が非課税の世帯で、実際に支払っている家賃に応じて、月額10,000円を上限に補助が支給されます。

たとえば、家賃が9,000円であれば全額が支給、家賃が15,000円であれば10,000円が支給される仕組みです。

特別障害者手当

特別障害者手当は、体や精神に重い障がいがあり、日常的に手助けが必要な20歳以上の方に支給されます。グループホームで暮らしている方も「在宅」とみなされるため、条件(※)を満たせば対象になるでしょう。

ただし、病院に3か月以上入院している場合は対象外になるケースもあります。気になる方は、お住まいの自治体に相談してみてください。

※手当には本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があります。

自治体による家賃補助制度

一部の自治体では、独自の家賃補助も行われています。

自治体による家賃の補助制度を活用すれば、実際の支払額を抑えられます。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉窓口へ相談してみてください。

障がい者グループホームの費用についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。

例)東京都杉並区

所得に応じて、月額最大12,000円の家賃助成加算を実施

例)兵庫県神戸市

障がい者グループホーム利用者の家賃に対し、助成金(月額)=(家賃月額-10,000円)×2分の1(1円未満切捨て)の補助金を支給。ただし、助成金額の上限は15,000円

※記載の自治体制度は2025年5月現在の情報です。最新の情報や詳細、他の自治体の制度については、必ずお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。

グループホームの入居条件とは?年齢や支援区分、重度障がいの場合の支援内容

障がい者グループホーム(共同生活援助)の入居には、一定の条件があります。

条件と聞いて不安になる方もいるかもしれませんが、身体に障がいのある方も含め、適切な支援区分が認定されれば、多くの方が利用の対象となります。

入居対象者の年齢制限

身体に障害のある方がグループホームに入所する場合、基本的には、65歳未満の方が対象です。ただし、65歳になる前日までに障がい福祉サービスを利用していた方は、65歳を過ぎても継続して利用できます。

障害支援区分と入居条件

障がい者グループホームの利用には、障害支援区分の認定が必要です。

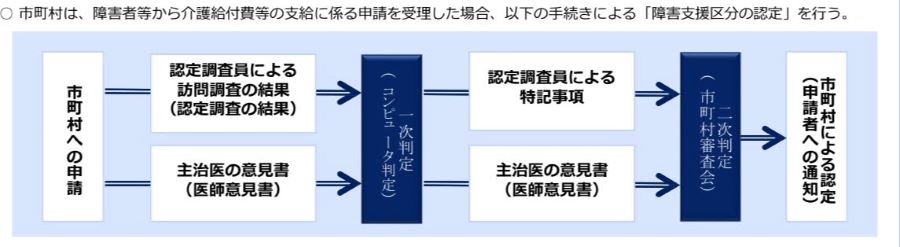

障害支援区分とは、障がいのある方の日常生活にどの程度のサポートが必要かを示す目安です。グループホームを利用したい方が市町村へ申請すると、主治医や認定調査員によって調査、審査があり、非該当〜区分6までの支援区分が決定します。

グループホームは、通常、区分1以上の方が対象ですが、施設によっては特定の区分以上の障がいを対象としている場合があります。

グループホームを選ぶ際に、自分にはどんなサポートが必要なのか、どんな生活スタイルを希望するのかを考えておきましょう。

〈障害支援区分認定の流れ〉

重度の障がいがある方の利用も可能

重度の身体障がいがあるからといって、障がい者グループホームでの生活を諦める必要はありません。重度障がいのある方を受け入れ可能なクループホームや、数は少ないものの、医療的なサポート(たとえば胃ろう、たんの吸引)が必要な方も、対応可能なホームを選択すれば入所できます。医療ケアが必要なケースは、日中サービス支援型のグループホームなど適した施設選びがポイントです。

自立した生活を目指すための支援

グループホームは、支援を受けながら自立した生活を目指す場です。多くの利用者は就労や日中活動に参加していますが、障がいの程度により就労が難しい場合でも、地域のボランティア活動やホーム内での家事・レクリエーションを通じて、利用者の社会参加を促進しています。

適切なグループホームを見つけるために相談支援専門員と一緒に進める実践的なステップ

グループホーム選びは、これからの生活を大きく左右する大切なステップです。

「自分に合った場所を見つける」ためには、必要な支援を一緒に考えてくれる相談支援専門員と連携し、情報収集・比較・見学・体験をしていく必要があります。

ステップ1:まずは相談支援専門員とつながろう

最初の一歩は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に連絡し担当の相談支援専門員を紹介してもらいましょう。

相談支援専門員は、あなたの生活の希望や困りごとを丁寧に聞き取り、必要な福祉サービスやグループホームの候補を一緒に考えてくれます。

制度や手続きのサポートはもちろん「自分らしい暮らし」を一緒に探すパートナーと考えましょう。

ステップ2:複数の情報源を活用して候補をリストアップ

相談支援専門員との面談を通して、以下の情報源から、候補となるグループホームを探します。一つの情報に頼らず、複数のルートから情報を集め、入所後のミスマッチを防ぎましょう。

市区町村の障害福祉窓口

地域の情報に詳しく、お住まいの地域のグループホームの案内や補助金制度の説明が可能です。

相談支援事業所のネットワーク

実際の利用者の声やリアルな支援内容を把握しているため、利用者のニーズに合ったグループホームを紹介しやすいメリットがあります。

WAM NET(福祉医療機構のサイト)やグループホームの公式ホームページ

広い範囲で情報を得られます。運営方針やスタッフ体制や料金をネットで比較でき、移動が困難な場合にも便利です。

ステップ3:希望条件を整理して比較検討

次に、自分の希望や生活スタイルに合うかを軸に、複数のグループホームを比較していきます。

相談支援専門員と一緒に、ポイントを整理してみましょう。グループホーム選びには、利用者の希望と現実(たとえば費用面・立地など)とのバランスをみたうえでの比較が大切です。

立地

通勤・通学のしやすさ、周辺の環境やアクセスを確認します。

支援内容

日常生活のどの範囲までがサポート対象なのか、医療的ケアや外部の支援サービス利用が可能かどうかなど、利用者が必要とする支援を受けられるかをチェックしましょう。

スタッフ体制

夜間支援の有無や、適切な人員配置ができているのか、スタッフの体制を確認します。

費用と補助制度

家賃・食費・光熱費のおおよその内訳を聞いてみましょう。利用可能な補助の種類についても問い合わせます。

雰囲気・相性

入居者やスタッフとの相性、グループホーム全体の雰囲気は、見学や体験入所を通して利用者本人が感じた印象を大切にしましょう。

ステップ4:見学・体験利用で“暮らしのリアル”を確認しよう

候補のグループホームが見つかったら、見学や体験利用をして、自分に合うかをしっかり確認しましょう。見学時にチェックしたいポイントは以下の5つです。障がい者グループホームは、数日間の体験利用を通して、実際の生活リズムや雰囲気を体感できます。

例えば1ヶ月程度の利用が可能な場合(※)もありますので、有効に活用し自分に合ったグループホームをみつけましょう。

※利用期間については相談支援専門員や市区町村にご確認ください

建物・設備

身体に障がいがあり、車椅子での移動が主になる方にとって、グループホームのバリアフリー状況は重要なポイントです。居室の広さや備品、共有スペースの使いやすさ、清潔さもチェックしましょう。

雰囲気・人

グループホーム全体の雰囲気は、これからの生活を左右する大切なポイントです。スタッフの対応や言葉かけ、利用者の方の表情や過ごし方などを見学や体験の中で感じ取り、自分にとって心地よい場所かどうかを見極めましょう。

生活

入所を決める前に1日のおおまかなスケジュールや決まりについて知っておきましょう。

たとえば食事の内容・時間、入浴の順番やスタイル、日中の過ごし方、門限の有無や外出・外泊の自由度を知っておくと、「思ったスタイルと違った」と入所後の戸惑いを防げます。

支援内容

障がい者グループホーム(共同生活援助)では、入居者一人ひとりに対して「個別支援計画」の作成が義務づけられています。

見学・面談時に個別支援計画について説明をうけ、希望する支援が受けられるのか、スタッフの専門性は適切か、医療機関との連携体制について聞いておきましょう。

質問への対応

疑問を感じたら、見学や体験入所時に遠慮せず質問しましょう。スタッフの対応も、グループホーム選びの大切な判断材料です。

ステップ5:面談・入居手続きへ

体験利用を経て利用者が入居を希望した場合、面談を行います。面談の内容は、障がいの状況や本人の希望、将来の目標、そしてグループホームに入るうえでの支援内容の確認です。

障がい者グループホームへの入居は、利用者との直接契約です。焦らず、納得できるまで比較し、確認しながら進める必要があります。

不安なときや迷ったときは、遠慮せず市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に相談しましょう。

グループホームは「選ぶ」時代!あなたらしい「生きがい」のある暮らしを実現するために

2024年度の障害福祉サービス等報酬改定により、国が定める、グループホームへの報酬(障害福祉サービス報酬)の仕組みが見直されました。

改定により、例えば、サービス管理責任者に加え、経験豊かな生活支援員を配置したり、手厚い夜間支援体制を整えたりするなど、質の高い支援に必要なスタッフを適切に配置し、専門性を高めているグループホームが、より手厚く評価されるような仕組みが強化されました。各グループホームにおける支援体制の充実が一層進み、利用者一人ひとりに対する支援の質の向上が期待されています。

今後は、グループホームを選ぶ際に「どのような人員体制で、どのような専門性を持った支援が行われているか」も、安心して自分らしく暮らせる場所かどうかを見極めるための、大切な判断材料となるでしょう。

「自分に合ったグループホーム探しについて、何から始めたらよいかわからない」という方は、まず最寄りの相談支援事業所や市区町村の障害福祉窓口に相談してみましょう。

一歩踏み出すその先に、あなたらしい生きがいのある暮らしがきっと待っています。

安心と笑顔を届ける。

医療的ケアにも対応!

重度障害者向けグループホーム

ソーシャルインクルーは、加齢に伴い医療的ケアや介護が必要になった方々にも、安心して暮らせるようさまざまなサポートを提供しています。

24時間体制で経験豊富なスタッフが常駐し、夜間も安心。

日中は、レクリエーションや機能訓練などを通して心身ともに健康な生活を支援いたします。

医療的ケアが必要な場合でも、まずはお問い合わせ、ご相談ください。

個別支援計画に基づき、生活全般をサポートすることで、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるようお手伝いいたします。

ご家族の方もお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらまで0120-139-196

ソーシャルインクルーは、「住み慣れた地域で、安心して暮らしたい」という願いを叶えるお手伝いをいたします。